竹の活用事例 1『竹紙~chikushi』

竹を材料として使った商品の事例を紹介する本シリーズ。第一弾は、竹紙(チクシ)

SDG'sという言葉が広く知られ、よく聞くようになりましたね。

私の働く会社でも、少し前まではこれっぽっち聞くことなく、お金と時間という軸でいろいろな事が議論され決められてきましたが、少しづつ変わって来たように思います。他の会社さんもそうなんでしょうか。17のゴールためか、それともハヤリだからか、、、人それぞれですが。。

さて、地域にある価値が見出されていない自然素材を、技術やアイデアで価値あるものに生まれ変わらせる、、そんなことを考えて、活動しています。はじめのアイテムとして、可能性を感じたのが『竹』です。

京都(出身地)という土地柄か幼いころから馴染みが深く、しかも高い性能を持ってるのに、埋もれた存在である「竹」。

今回は、活動を初めた当初に体験した『竹紙(ちくし)』づくりについて、ご紹介。

たまたま出身の大学で、竹紙づくりの体験をするイベントがあるとを知り、参加しました。

講師は、京都のギャラリーTERRAのオーナーの小林さんで、体験談(前半)と手作り体験(後半)をする2時間程度のイベント。小林さんはもともと記者をなさっていたそうですが、竹紙の魅力にはまり、先生に弟子入り・工房運営・海外視察など積極的に活動をされている方です。(詳細は、TERRAさんのブログので。)

イベントの後半で、竹紙の手作り体験を行いました。普通に生活していると紙って、どうやって作っているか考える機会ないですよね。

私は、仕事で和紙の会社は見学したことがあるのですが、自動化されていたのでわかったようでわからない感じでした。この手作りを通してよくわかりました。海苔づくりも同じような感じですかね。。

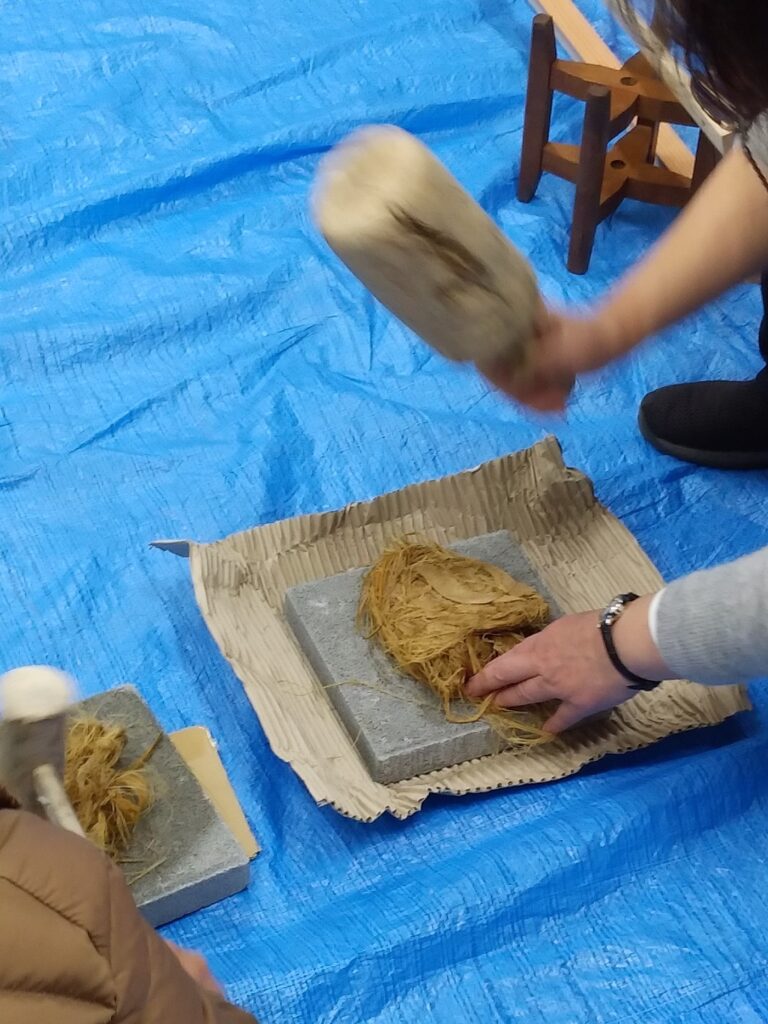

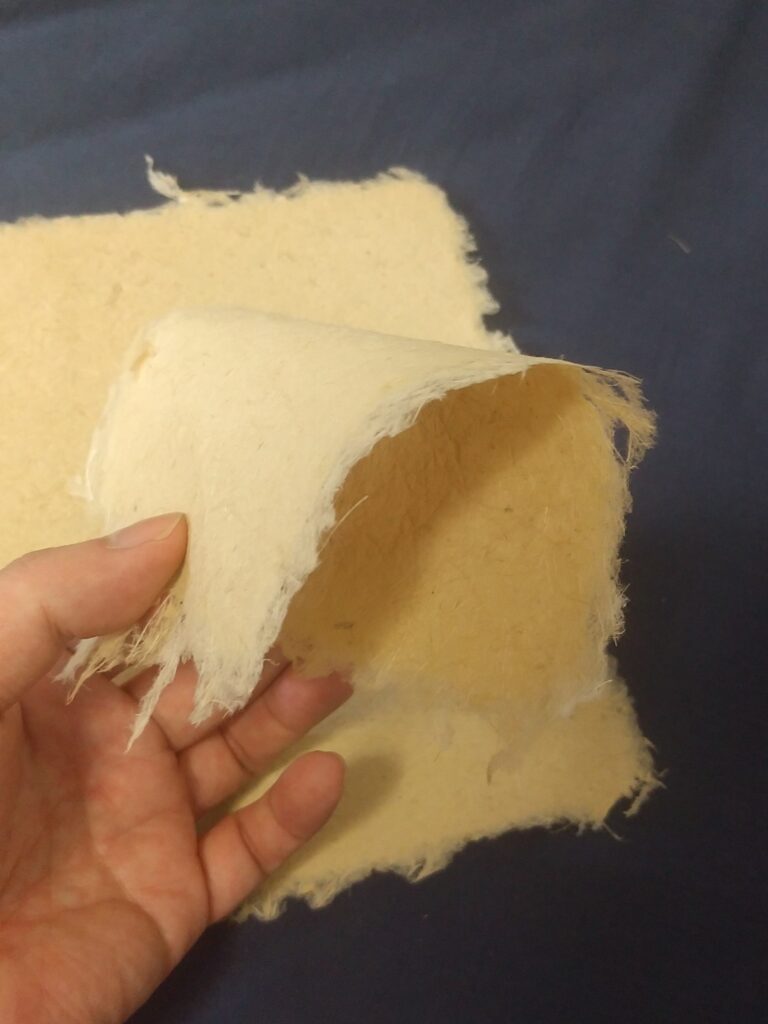

竹紙づくりの工程は、伐採した竹を、繊維をほぐれやすい状態にすることから始まります。水を張った桶に伐採した竹を約1年くらい漬け込んでおくそうですが、夏場はボウフラが発生して大変だそうです。付け込んだ後に軽くほぐしたものが左上。

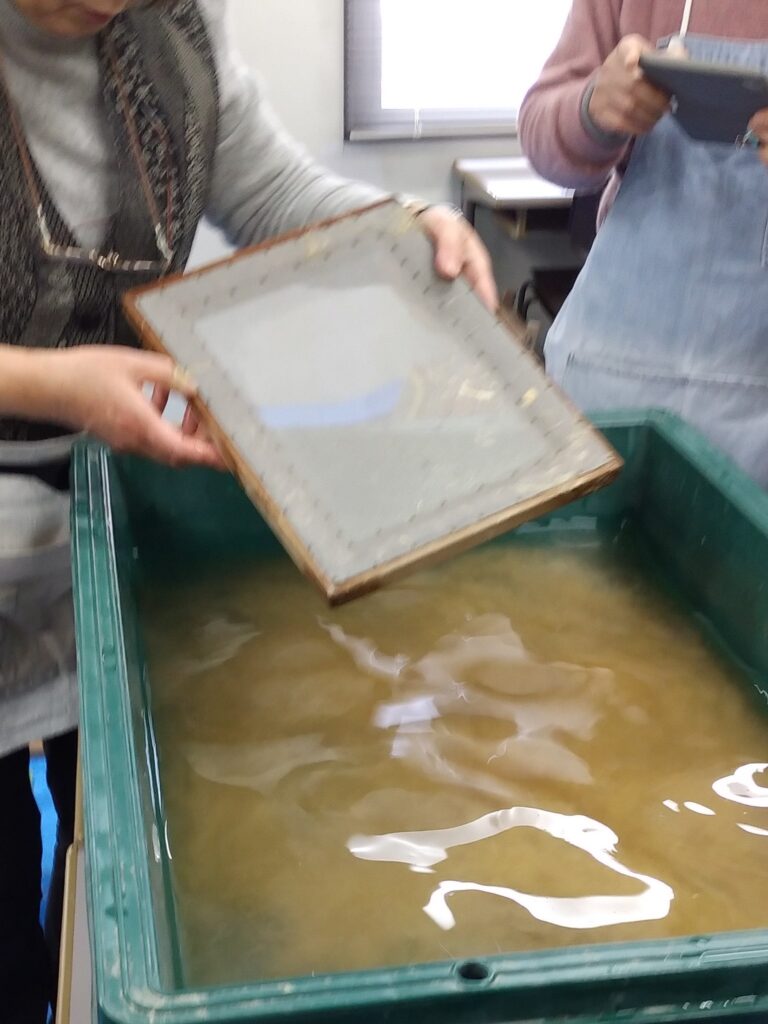

それを地道に槌でたたいて繊維を細かくし(これが一番大変。。)、水に溶かします。これを網目状の専用の道具を使って掬うと、網の穴が開いているところにだけ竹の繊維が残り、一定の厚みの紙の元ができます。あとはこれを乾燥させると、竹紙の出来上がり。繊維をくっつける糊を入れる作り方もあるようですが、入れなくでも十分な強さがあり、問題ありません。

黄土色の自然な色合いと、表面の感触が癒しを与えてくれます。完成品をお土産としていただきました。

メディアが、紙から電子に置き換えられていく時代なので、今後紙の使用量はどんどん減っていきます。でも、使い古された言い方ですが、手書きで書かれた文字、触った感触、においなど、紙でしか感じれない良さというのも間違いなくある。この竹紙が、全部じゃなくても、少しづつ地域で埋もれている竹資源を活用することの一翼になればいいな、と感じたイベントでした。自分も頑張らねば。。。